DNAは遺伝情報を担う物質であり、地球上のほぼ全ての生物に存在する。DNAを豊富に含むサケ等の魚類の白子は、現在そのほとんどが産業廃棄物として捨てられ環境問題にもなっている。本講演では、このDNAの環境浄化材料としての利用について紹介する。

1.DNA付加光触媒の開発

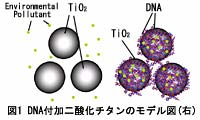

二酸化チタンの光照射時における酸化分解能力は非常に高く、環境汚染物質を分解するのには有効であるが、その欠点は二酸化チタンに汚染物質が近接して存在しない限り、光触媒能を発揮できない点にある。そこで、DNAを二酸化チタン上に付加し(図1)、DNA中に環境汚染物質を集積した後光照射を行うことにより、光触媒の環境浄化性能を格段に亢進させることを可能にした。

|

|

2. ナノサイズ粒子の沈降剤としてのDNA利用

溶液中に分散しているナノサイズ粒子(特に金属微粒子)を、DNAを用いて沈降させ分離回収を行う手法を開発した。微粒子の回収再利用は、塗料、製紙、建材など各種産業において、遠心法、フィルターろ過、凝集剤を使用して行われてきたが、回収率、経済性、毒性等の問題から永年の課題であった。DNAを使用してそれら微粒子を凝集させてから遠心操作またはろ過を行う本法は、粒子サイズに依存せず微粒子を分離回収することができる。 |

研究発表 『 光触媒の開発と普及について 』

静岡県立静岡農業高等学校 光触媒研究班

静岡県はワサビの生産額が日本一であり、特に安倍川はワサビ栽培の発祥地(静岡市葵区有東木地区)として、また江戸時代から続く伝統的な産地として、全国的に知られている。安倍川水系のワサビ農家は、ワサビ田に温室を設置し、冬季の雪害や病害虫の侵入からワサビを守る独特の栽培を行っている。しかし、ワサビの生育適温は8~18℃と低く、夏季の温室でのワサビの育苗・収穫は困難(軟腐病発生)とされている。

近年、地球温暖化の加速が懸念され、その状況はますます深刻化し、安倍川の水文化・ワサビ栽培を守る新たな農業システムの確立・普及が急務となっている。そこで、私たち・光触媒研究班は、太陽光と河川水をリンクさせた「光触媒」による新たな施設園芸技術を検証、地域社会に提案した。

平成19年度、ワサビ田に光触媒ガラス温室及び普及型光触媒温室を建設・散水実験し、夏季における温室の内外気温の低下・コケの分解、秋・冬季の保温効果等について、ワサビ栽培における有効性を検討した(農業経営士・小澤慶洋氏、東京大学先端科学技術研究センター橋本和仁研究室、荻野塗料㈱協力)。平成20年度、県内2圃場のワサビ田に光触媒温室が普及した。

今後、光触媒温室が現場により導入される可能性や課題等についてご紹介したい。

<

光触媒温室の取組> |

|

|

普及型光触媒温室へのTiO2塗布

(静岡市梅ケ島・杉山農園)

|

育苗用ワサビ温室への光触媒の導入(伊豆市・中伊豆山葵組合)

|

事例発表 『 中山間地における農業のビジネスモデル 』

(株)ビオファームまつき代表取締役 松木一浩氏

|